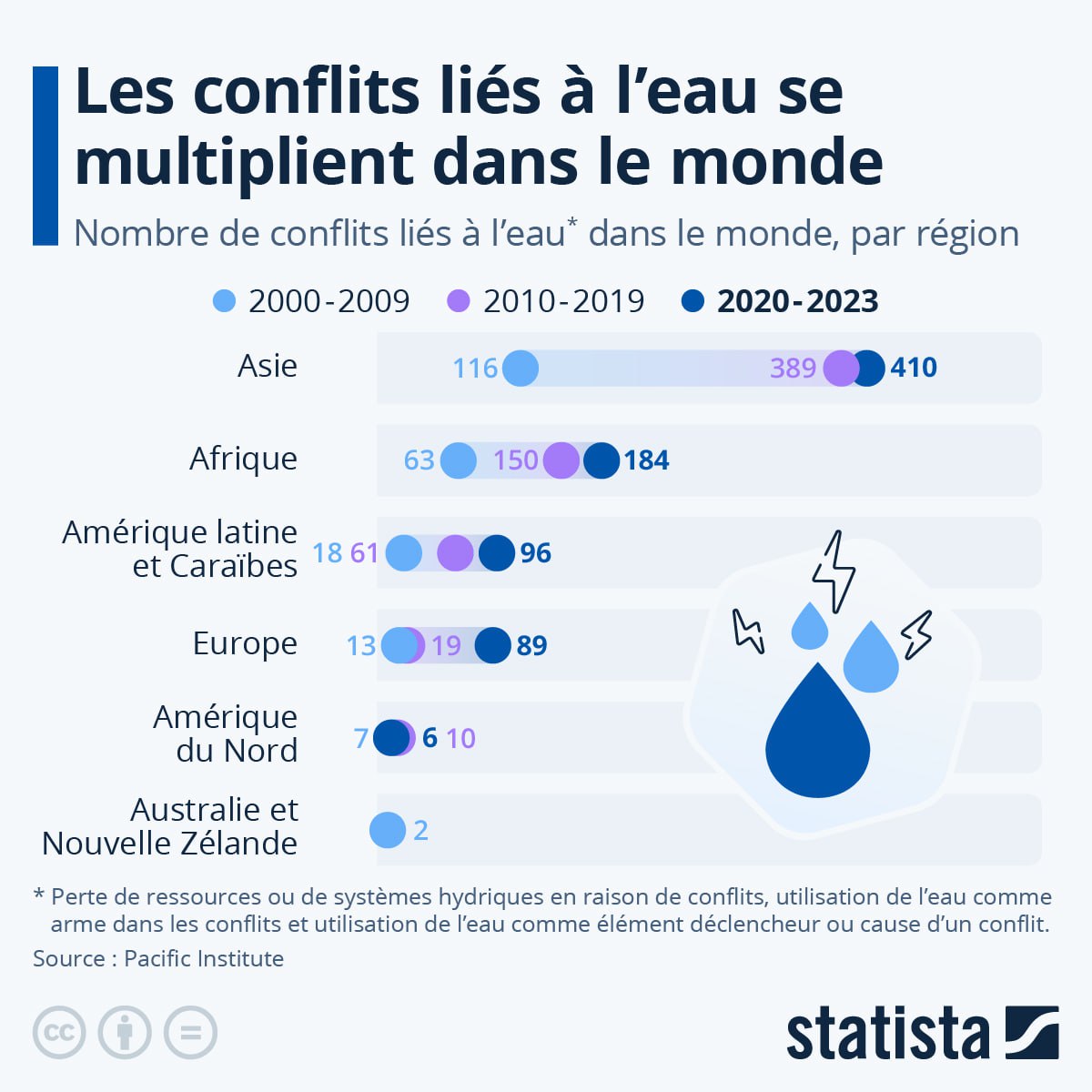

Les conflits liés à l’eau ne cessent de se multiplier à l’échelle mondiale, révélant des tensions croissantes autour de cette ressource vitale. Selon les dernières données du Pacific Institute, l’Asie concentre à elle seule plus de la moitié des conflits hydriques répertoriés entre 2020 et 2023, confirmant son statut d’épicentre mondial de ces crises.

Une accélération alarmante en Asie et en Afrique

Le tableau du Pacific Institute, référence en matière de suivi des tensions liées à l’eau, montre une nette escalade :

- Asie : 410 conflits entre 2020 et 2023, contre 389 pour la décennie 2010-2019.

- Afrique : 184 conflits sur la même période récente, soit une augmentation de 22 % par rapport aux années 2010.

- Europe : Une hausse spectaculaire, passant de 19 à 89 conflits, reflétant des sécheresses historiques et des rivalités transfrontalières.

En revanche, les chiffres pour l’Amérique latine et les Caraïbes prêtent à confusion : le tableau indique 96 conflits pour 2010-2019 et seulement 4 entre 2020 et 2023, alors que le texte d’accompagnement mentionne erronément 184. Cette divergence souligne un possible problème de saisie ou d’interprétation des données. L’Amérique du Nord, quant à elle, reste relativement épargnée avec 4 conflits recensés depuis 2020.

Trois visages des conflits hydriques

Le Pacific Institute classe ces tensions en trois catégories :

- L’eau victime : Cibles de violences, les infrastructures hydriques sont détruites, privant des populations d’accès à l’eau potable. Exemple : les bombardements de stations d’épuration en zones de guerre.

- L’eau arme : Utilisée comme outil de coercition, comme les inondations provoquées par des barrages ou le sabotage de réservoirs.

- L’eau déclencheur : Conflits nés de la rareté, comme les affrontements entre agriculteurs et éleveurs au Sahel, ou les disputes frontalières autour de fleuves comme le Mékong ou le Nil.

Géopolitique et climat : un cocktail explosif

« L’accélération des conflits hydriques est un symptôme de crises plus larges : changement climatique, pression démographique et gestion politique défaillante », analyse Marwa Daoudy, experte en sécurité hydrique à l’Université de Princeton. En Asie, la fonte des glaciers himalayens et les méga-barrages chinois sur le Brahmapoutre exacerbent les tensions avec l’Inde et le Bangladesh. En Afrique, le bassin du lac Tchad, réduit de 90 % en 60 ans, est devenu un foyer de conflits armés.

L’Europe n’est pas épargnée : en 2022, des heurts ont éclaté entre agriculteurs français et espagnols autour des prélèvements dans la nappe phréatique transfrontalière des Pyrénées.

Conclusion : L’eau, nouvel or bleu ?

Alors que 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau gérée de manière sûre (OMS, 2024), les données du Pacific Institute sonnent comme un avertissement. Sans coopération internationale renforcée et innovations en gestion durable, l’eau pourrait bien devenir le principal facteur de conflits du XXIe siècle.

Sources : Pacific Institute, OMS, entretiens experts.

Crédits infographie : STATISTA (données Pacific Institute).

Par ChrissM

PRODPRESS – 28 mars 2025

Édité par la rédaction de PRODPRESS – Vérification des données : Service fact-checking.

À partir du 1er avril, les inscrits à pôle emploi toucheront moins et leur durée sera raccourci, avec les nouvelles règles de l’assurance chômage

À partir du 1er avril, les inscrits à pôle emploi toucheront moins et leur durée sera raccourci, avec les nouvelles règles de l’assurance chômage En cas d’échec de négociations sur le nucléaire iranien, «une confrontation militaire est presque inévitable», estime la diplomatie française

En cas d’échec de négociations sur le nucléaire iranien, «une confrontation militaire est presque inévitable», estime la diplomatie française

Israël a annoncé mercredi l’extension de ses opérations militaires pour s’emparer de “larges zones” de la bande de Gaza.

Israël a annoncé mercredi l’extension de ses opérations militaires pour s’emparer de “larges zones” de la bande de Gaza.